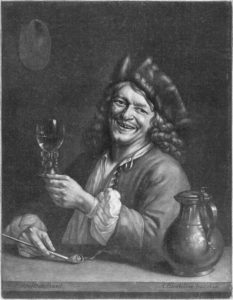

Le détail du mois de février est extrait d’une Nature morte de homard, œuvre de Johannes Hannot, né à Leyde en 1633 et mort dans la même ville en 1684. Spécialiste des natures mortes de fruits, il incorpore souvent un homard chatoyant dans ses compositions, mais nous avons peu d’éléments sur sa vie, excepté qu’il fut admis à la guilde de Saint-Luc de Leyde en 1650.

Si le homard est très présent dans la peinture nordique, il prend un sens bien différent, en fonction qu’il soit représenté par un peintre protestant ou catholique, car l’Europe est alors déchirée par les querelles religieuses. Le homard, rouge après sa cuisson, apporte de la chaleur à la composition et rappelle la couleur des princes de l’église que sont les cardinaux. Il est également vu comme un symbole de résurrection du Christ, car les homards perdent leur enveloppe au printemps pour prendre une nouvelle carapace. Chez les protestants, la démarche à reculons du homard symbolise l’inconstance et l’instabilité, les peintres évoquent par ce biais la déviance morale des catholiques.

Ce tableau est pétri de référence symbolique bien au-delà de l’auguste homard qui y trône : le citron, dont la peau s’entortille, rappelle la vie qui se déroule et la montre, placée entre les pinces du homard, nous rappelle que notre temps est compté…

A partir du 16 février, vous pourrez découvrir ce tableau en compagnie d’une œuvre de Gabriel Martinet, artiste qui présentera son travail nourris par l’observation des tableaux de la Collection dans l’exposition Confrontation/Inspirations, jusqu’au 30 mai !