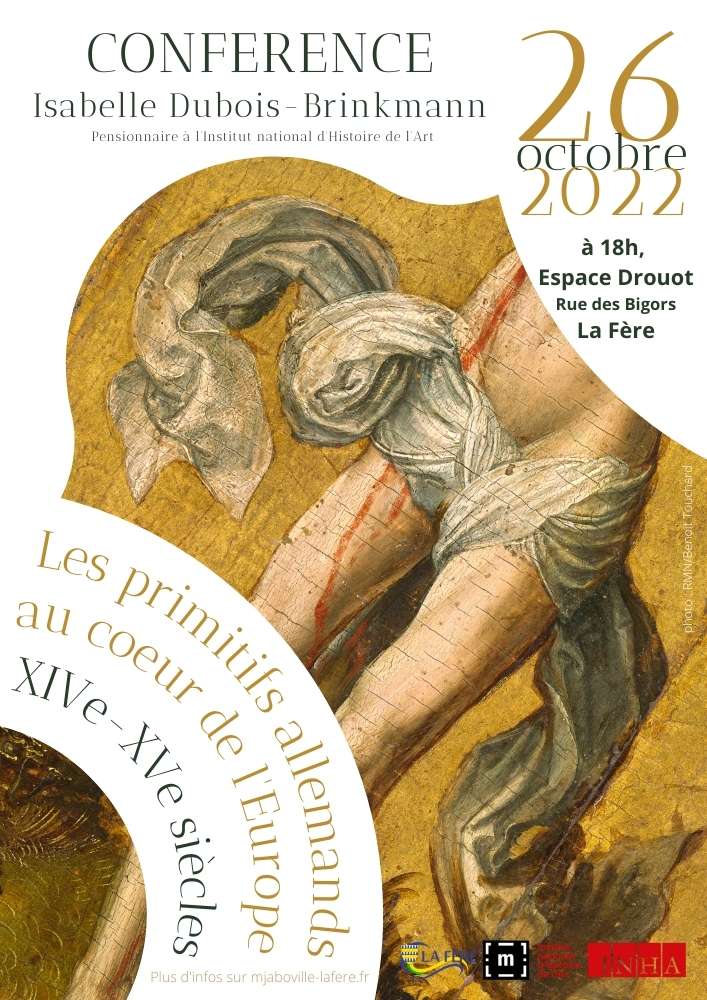

Les peintures primitives, c’est à dire du début de la Renaissance, produites en Allemagne et présentes dans les Collections françaises ont fait l’objet d’un travail de recherches approfondie par l’INHA grâce à l’historienne de l’art Isabelle Dubois-Brinkmann.

Ce travail de recensement va aboutir à un travail de restitution auprès du grand public sous forme de trois expositions dans trois villes différentes du 4 mai au 23 septembre 2024 :

À l’appui de sa collection exceptionnelle, le musée des Beaux-Arts de Dijon dresse un panorama complet de la peinture germanique des XVe et début XVIe siècles.

« Maîtres et merveilles » met en lumière les grands noms de la période – tels que Dürer, Schongauer ou Cranach – et donne aussi à voir des œuvres et artistes moins connus.

Au prisme d’une sélection inédite, de nouveaux rapprochements et de réattributions, le musée des Beaux-Arts de Dijon propose des clés de lecture essentielles à la compréhension de la place de ces peintures à la fin du Moyen Âge.

La collection de peintures anciennes du Musée Unterlinden émane principalement de l’art à Colmar durant les derniers siècles du Moyen Âge. L’exposition permet, grâce à des prêts généreux provenant de musées et d’églises, de l’inscrire dans le cadre géographique plus large du Rhin supérieur : ce territoire, qui correspond plus ou moins à l’actuelle Alsace, s’étend de part et d’autre du Rhin, des Vosges à la Forêt Noire, et de Strasbourg au Nord à Bâle au Sud ; il abrite des villes riches, au grand dynamisme économique, qui sont autant de grands centres de production artistique : Bâle, Colmar, Fribourg-en-Brisgau et Strasbourg.

Le volet colmarien de l’exposition s’attache tout d’abord à répondre aux nombreuses questions que les visiteurs d’aujourd’hui peuvent se poser face à de telles œuvres : comment étaient-elles réalisées

aux 15e et 16e siècles ? Quelles fonctions avaient ces peintures considérées aujourd’hui comme des œuvres d’art ? Quelle était la nature des relations entre les peintres et leurs commanditaires ? Il invite ensuite ses visiteurs à une exploration stylistique, cherchant à leur faire saisir les spécificités de chaque centre de production, voire de chaque atelier, et les changements qui s’opèrent au fil du temps dans les goûts des commanditaires et les propositions des artistes.

Le musée de Besançon traite de la peinture germanique de la Renaissance en lien avec ses collections. En effet, du fait de son histoire – puisque la Franche-Comté fut rattachée au Saint-Empire du XIe au XIIIe siècle puis de 1493 à 1678 – Besançon conserve aujourd’hui un ensemble significatif d’œuvres tant pour la peinture que pour les arts graphiques grâce aux donations successives faites à la ville. Interrogeant les notions de frontières, géographiques mais aussi symboliques entre les sphères du privé, du public et du religieux, l’exposition présentera non seulement des œuvres des grands maîtres mais aussi d’anonymes, mystères encore manifestes de ces siècles passés, où tous travaillaient en ateliers, en corporations, en réseaux. Cette exposition a été pensée et conçue pour permettre le partage de ces connaissances à des publics variés.

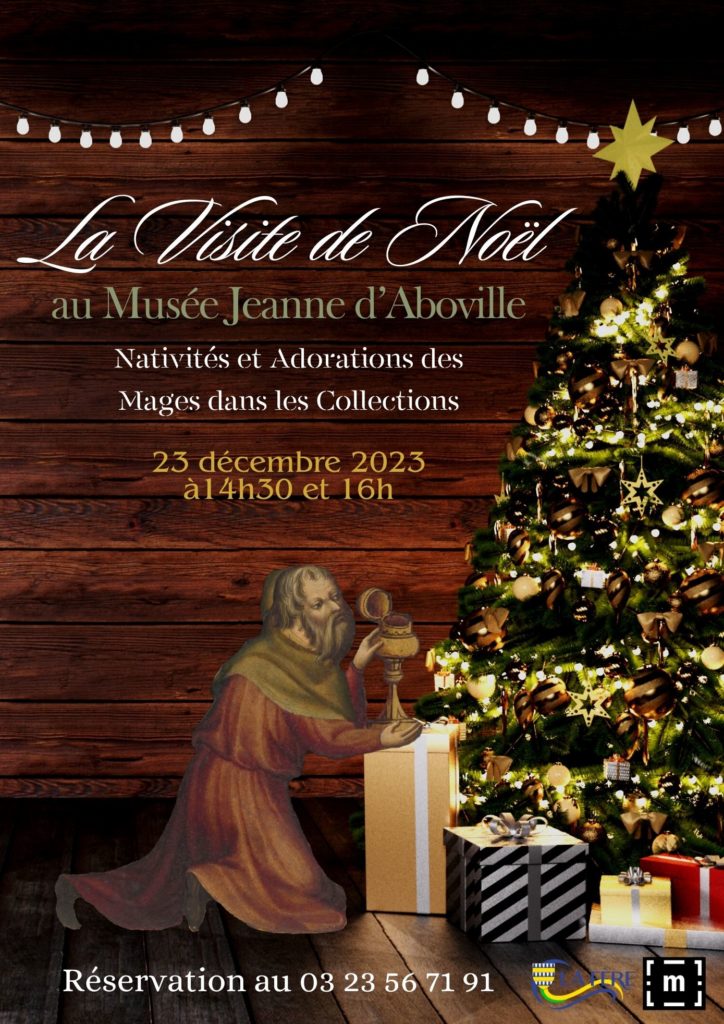

Le musée Jeanne d’Aboville est le seul établissement prêteur pour les trois expositions, démontrant, s’il le fallait, le richesse de ses collections. Les trois peintures qui quittent leurs cimaises pour quelques mois sont :

Saint Acace et les dix mille martyrs, réalisé par un suiveur du Maître de la Crucifixion de Blaubeuren partira à Besançon.

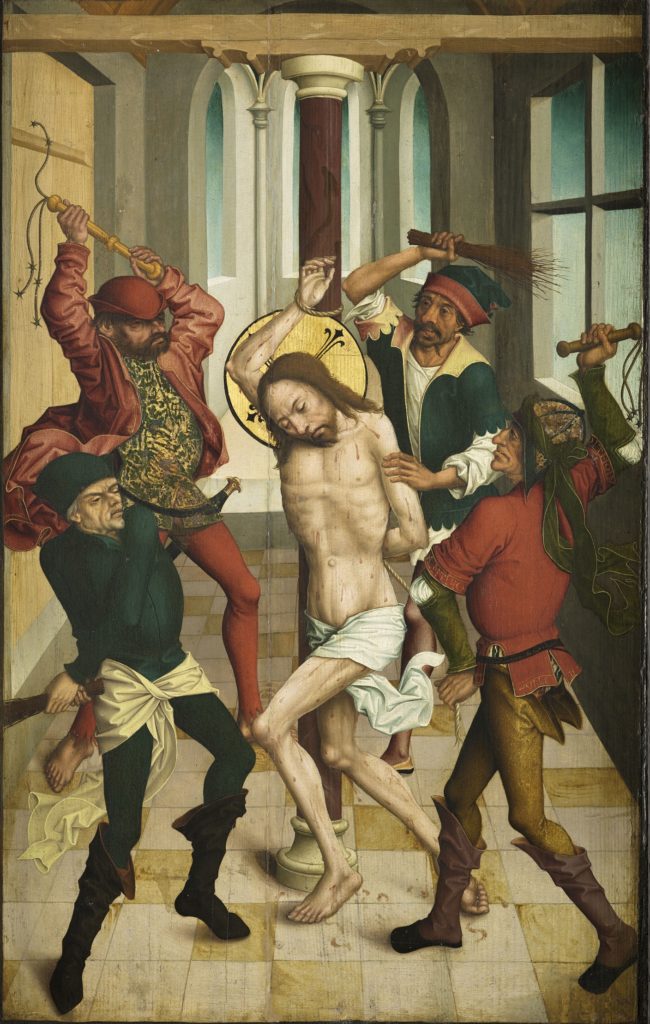

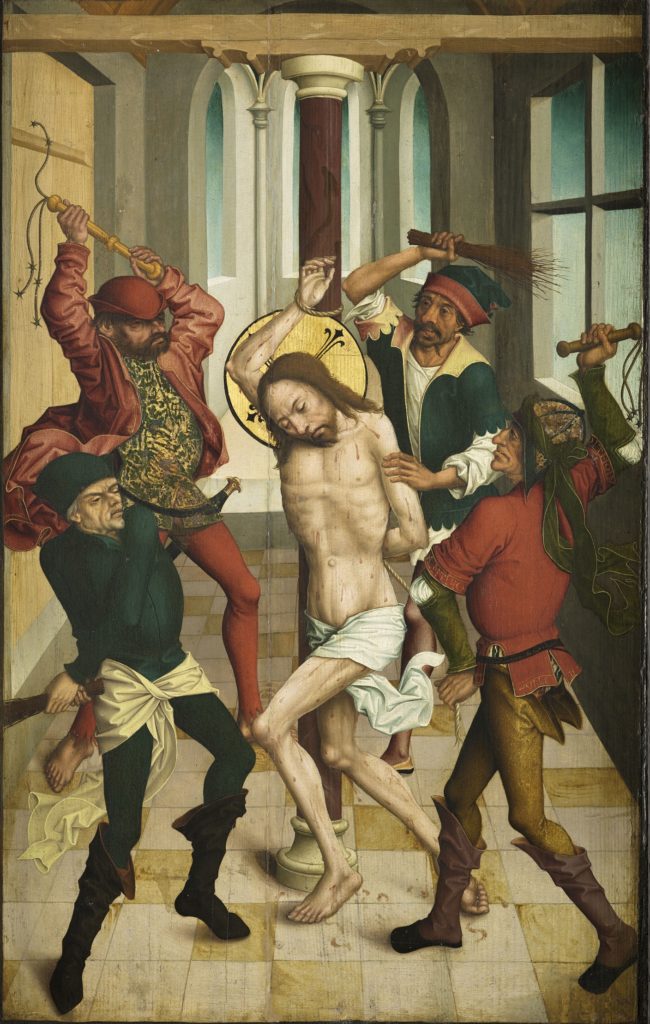

La Flagellation, attribué au Maître de la Crucifixion de Blaubeuren rejoindra le musée de Dijon

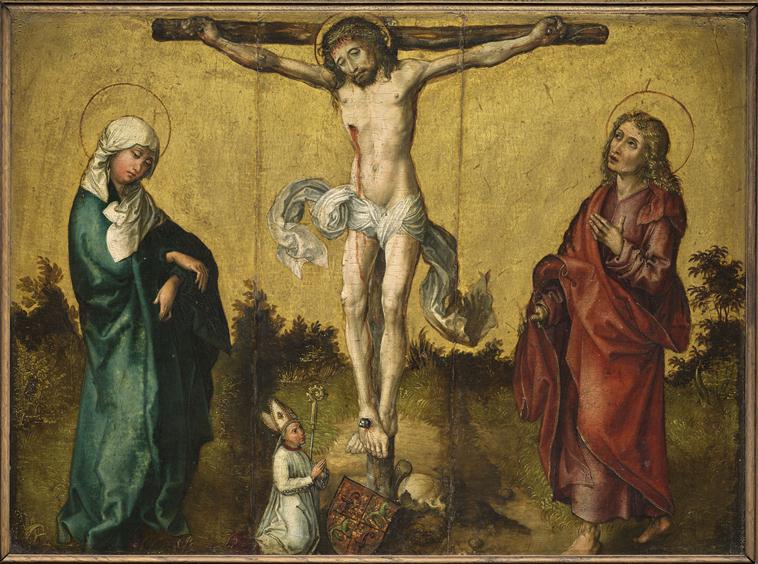

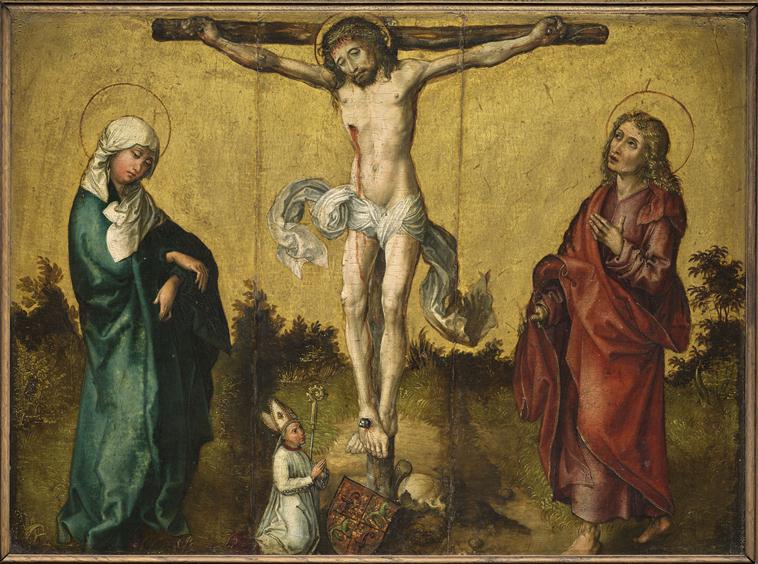

Et enfin la Crucifixion avec la Vierge Saint Jean et un donateur, que les recherches de Bodo Brinkmann ont permis de supposer qu’il s’agirait d’une oeuvre d’Albrecht Durer en personne, réalisée pendant son séjour à Bâle.

Une attribution qui va sans doute être fort commentée durant son exposition au musée Unterlinden (Colmar).

Vous pourrez revoir les œuvres au musée à l’automne !