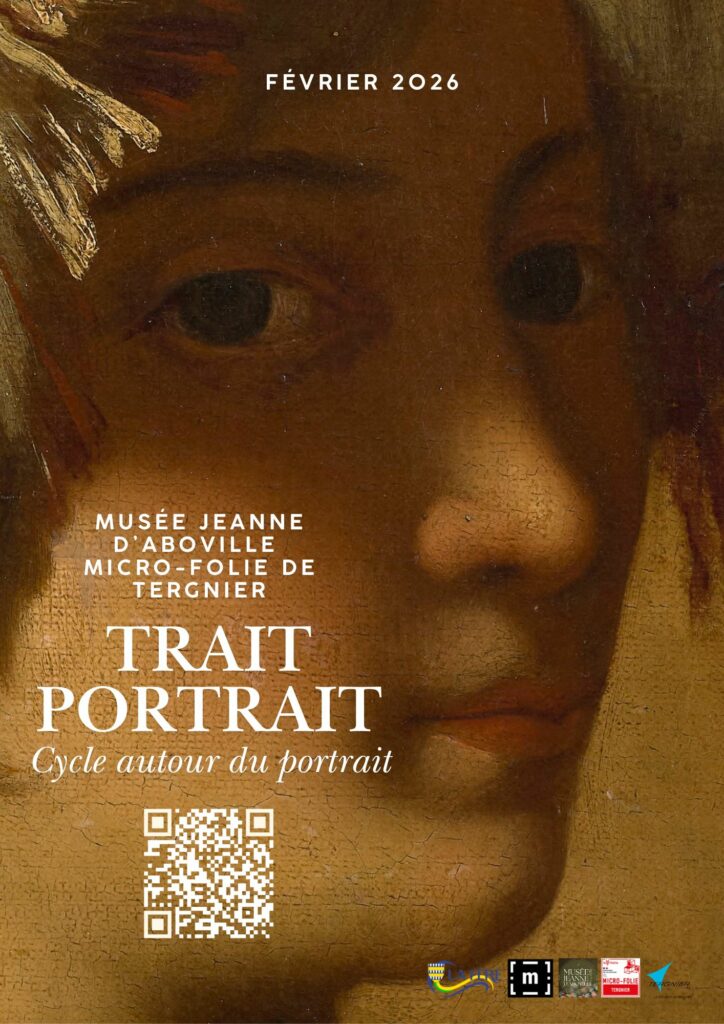

Portrait d’homme en cuirasse

huile sur toile, 28 x 21 cm

Artiste anonyme français du XVIIe siècle

Site officiel | Un concentré d'art et d'histoire à découvrir !

Portrait d’homme en cuirasse

huile sur toile, 28 x 21 cm

Artiste anonyme français du XVIIe siècle

On vous propose un nouveau cycle en lien avec la médiathèque L’Oiseau-Lire et la Micro-Folie de Tergnier autour de la notion de portrait en février !

En voici le programme :

Gratuit, accessible aux perosnnes à mobilité réduite

Le Repas champêtre

toile, 137 x 106

François Octavien (vers 1682 – 1740)

Le Marchand d’orviétan

Suiveur d’Etienne Jeaurat

France, XVIIIe siècle

Huile sur toile, inv. MJA 86

*L’orviétan est une préparation à base de miel et de poudre mystérieuse très prisée au XVIIIe siècle comme remède-miracle à tous les maux.

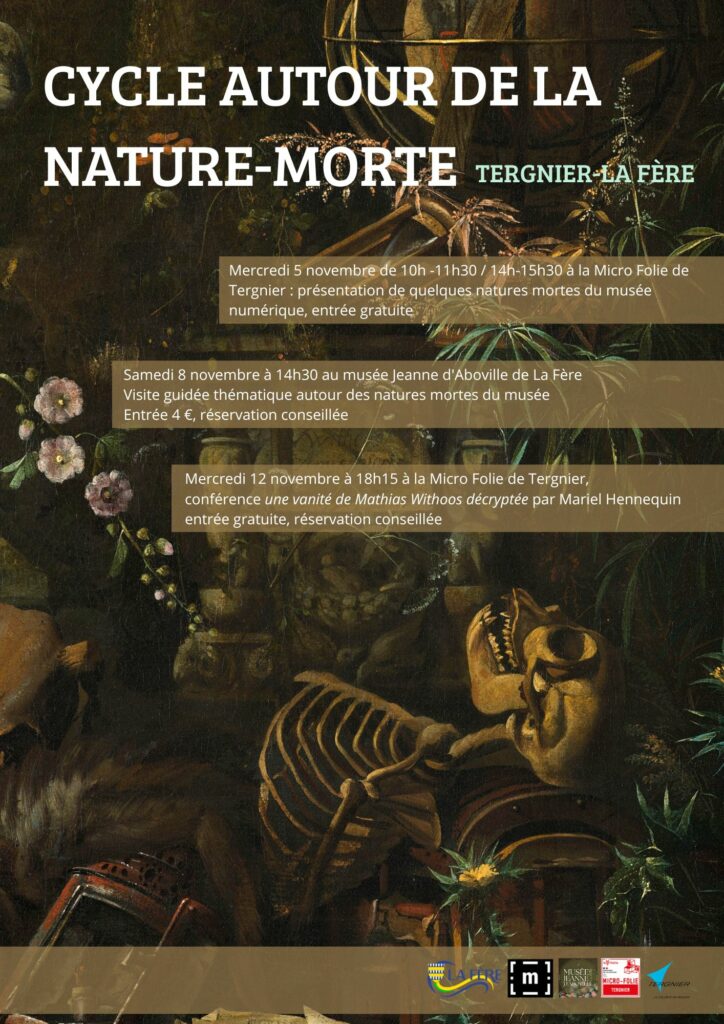

Dans le cadre d’un partenariat avec la Micro Folie se trouvant dans la médiathèque L’oiseau Lire de Tergnier, le musée propose deux événements, dont un hors-les-murs, dans le cadre d’un cycle sur le genre de la Nature Morte :

-Samedi 8 novembre à 14h30 au musée Jeanne d’Aboville de La Fère :

Visite guidée thématique autour des natures mortes du musée

Durée environ 1h, Entrée 4€, réservation conseillée au 03 23 56 71 91

Les Collections de la Fère sont célèbres notamment par plusieurs de leurs natures mortes, notamment le fameux Panier de prunes de Pierre Dupuis, foudroyant de réalisme. On vous propose d’aller à la rencontre de ce genre, où les messages cachés se mêlent aux subtilités de composition…

-12 novembre à 18h15 à la Micro Folie de Tergnier, 1, place Lionel Lefèvre 02700 TERGNIER

Conférence Sénèque, sous-bois et crâne de singe : une vanité de Mathias Withoos décryptée

Par Mariel Hennequin, directeur du musée Jeanne d’Aboville

Durée environ 1h, Entrée gratuite, réservation conseillée au 03 23 37 25 26

Le musée Jeanne d’Aboville possède dans ses collections une des vanités les plus achevées de Mathias Withoos, un peintre du Siècle d’Or néerlandais célèbre pour ses peintures de sous-bois. D’une composition complexe, ce tableau sera explicité et replacé dans son contexte et il réserve quelques petites surprises soigneusement cachées par l’artiste…

Un autre événement aura lieu à la Micro Folie de Tergnier le Mercredi 5 novembre de 10h à 11h30 et de 14h à 15h30 en continu : présentation de quelques natures mortes du musée numérique (entrée gratuite)

Deux œuvres signées Jean-Baptiste Lallemand (né à Dijon en 1716 et mort à Paris en, un peintre paysagiste français du XVIIIe siècle sont parties en restauration !

Présentant des soucis sur le support et leur couche picturale, ils vont faire l’objet de soins attentifs de deux restaurateurs.

Le Gué et la Halte de Chasse sont partis pour plusieurs mois, ils seront à redécouvrir en 2026. En attendant, retrouvez deux tableaux inédits des réserves en salle française !

La chasse de Louis XIV au château de Vincennes

Atelier d’Adam/François van der Meulen

Huile sur toile, 120x161cm

Ce portrait montre l’influence des gravures de Jacques Callot, rendu célèbre notamment par les Malheurs de la Guerre, une série de gravures montrant des exactions de soldats. Il est ici copié par un peintre anonyme français. Seul portrait en pied de la Collection, sa restauration va permettre d’intégrer cette œuvre conservée dans les réserves à la présentation de la peinture Grand Siècle.

MJA 66 COPIE D’UN PORTRAIT DE

LA NOBLESSE DE LORRAINE D’APRÈS

GRAVURE DE JACQUES CALLOT,

BOIS, 39 X 28cm

Jugé en péril lors du bilan sanitaire d’octobre 2024, son mauvais état est lié à un support malmené : la planche de bois originale sur laquelle est peint l’œuvre est doublée par une autre planche, collée à contrefil qui contraint la première, provoquant plusieurs fissures. La couche picturale est également en état très moyen, comportant des repeints et un vernis oxydé.

Une peinture à redécouvrir courant 2026 au musée !

Port au soleil couchant

Claude Joseph Vernet (Avignon, 1714 – Paris, 1789)

Toile, 50 x 64 signé et daté 1731

Le détail du mois de décembre vous présente une charmante scène d’étable. Le nom de Marc-Antoine Bilcoq (Paris, 1755 – 1838) est proposé mais cette attribution doit être confirmée. Reçu à l’Académie comme peintre de genre en 1789, il affectionne les scènes de vie paysannes auxquelles il ajoute une atmosphère intimiste. Cette toile fait penser à d’autres compositions qui lui sont attribuées, par les lignes d’architecture du décor qui viennent encadrer les protagonistes de la scène. Il est assez courant également de retrouver dans ses tableaux des duos d’enfants.

Nous pouvons y voir la vie d’une étable, avec un cheval visiblement utilisé comme animal de bât au vu de son harnachement mais également des volailles cherchant du grain dans le foin. Les deux enfants sont d’âge différent, et ce détail est marqué par leur activité : le garçon portant un bonnet tient un cerceau, symbole de jeu, alors que la jeune fille accroupie a été interrompue dans son travail, comme en témoigne le baquet débordant de linge à sa droite.

Ce tableau des réserves n’est actuellement pas présenté pour des raisons de conservation, mais vous pouvez découvrir de nombreuses autres scènes paysannes au musée !