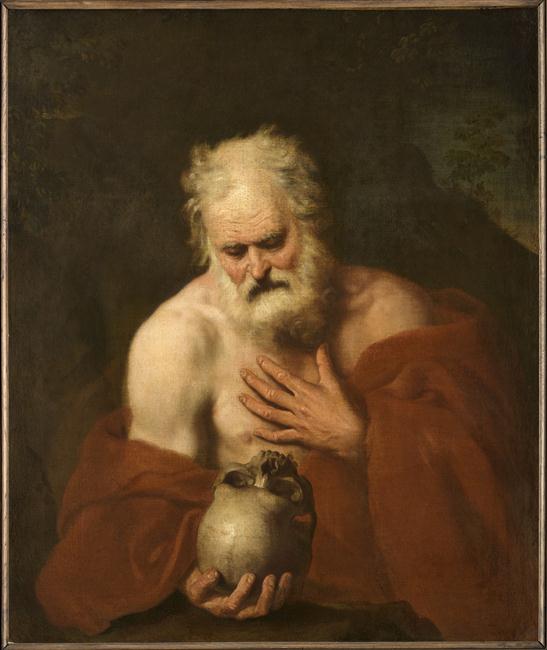

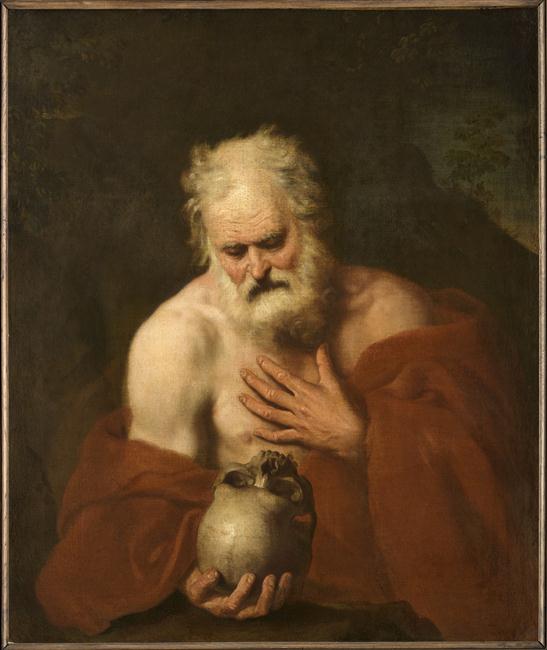

En ce 30 septembre, on souhaite bonne fête à tous les Jérôme ! C’est l’occasion de revenir sur un tableau important de la section française représentant Saint Jérôme méditant sur un crâne.

Saint Jérôme, également connu sous le nom de Jérôme de Stridon, est né vers 347 à Stridon, à la frontière de la Dalmatie, du côté de l’actuelle Croatie. Il meurt en 420 à Bethléem. Il fut moine, traducteur de la Bible, docteur de l’Église et l’un des quatre Pères de l’Église d’Occident.

Jérôme se convertit vers l’âge de 18 ans à la suite d’un rêve mystérieux et part pour la Terre sainte en 373. Il vit en ermite dans le désert à l’est d’Antioche, pour être ensuite ordonné prêtre. Le pape Damase Ier le choisit comme secrétaire et lui demande de traduire la Bible en latin. La marque de confiance que le pape lui avait accordée à cette occasion explique que l’iconographie le représente en cardinal, bien que cette fonction n’existe pas encore à cette époque.

Il meurt en 420 et ses restes sont d’abord enterrés à Jérusalem puis auraient été transférés à la basilique Sainte-Marie-Majeure, l’une des grandes basiliques de Rome.

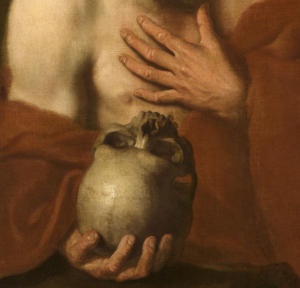

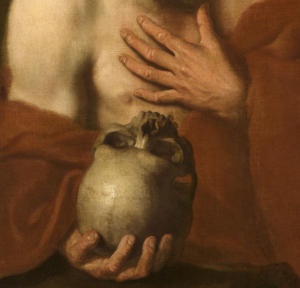

Les représentations de Jérôme de Stridon ont très vite été présentes dans l’art occidental dès le début du Moyen Âge. On l’identifie sur l’œuvre de Vien à son manteau pourpre qui renvoie à l’habit des cardinaux. Il est représenté traditionnellement en vieillard retiré au désert alors qu’il avait entre 25 et 30 ans à cette période. Le crâne symbolise la réflexion sur la vanité des biens terrestres, en opposition à sa volonté de se concentrer sur une vie spirituelle.

Cette peinture relativement sévère s’inscrit dans une période plutôt classicisante pour le peintre, qui fut un précurseur du Néoclassicisme. Joseph-Marie Vien, né à Montpellier en 1716, est un peintre, dessinateur et graveur français. Monté à Paris en 1740, il fut, dès lors, élève de l’Académie royale. En 1743, il remporte le prix de Rome et part pour la Ville éternelle. Il découvre lors de son séjour les peintures dégagées des ruines d’Herculanum, et se passionne dès lors pour l’art antique. Après son retour d’Italie, son style devient plus sévère, mais n’est pas apprécié du public habitué à la peinture libertine de Boucher.

Il fonda une école où il forma de nombreux élèves, dont Jacques-Louis David, qui allait vraiment créer et théoriser le mouvement de retour vers l’Antiquité.

Vien meurt en 1809, Napoléon lui fait l’honneur de funérailles nationales au Panthéon, où il est le seul artiste peintre à reposer.