Durant les mois de mars et avril, c’est à La Fère que les bénévoles de l’Artothèque de l’Aisne vont œuvrer en partenariat avec les services de la Communauté d’agglomération, la Ville de La Fère et le conseil citoyen « l’Artilleur ».

Une nouveauté, un parcours artistique sera aménagé au cœur de la Fère : en effet, une cinquantaine d’œuvres seront exposées dans quatre lieux disséminés dans le quartier l’Artilleur :

- Le conseil citoyen, rue de la république – du 16 mars au 15 avril 2023

- Espace numérique France Services, rue d’Aboville – du 16 mars au 15 avril 2023

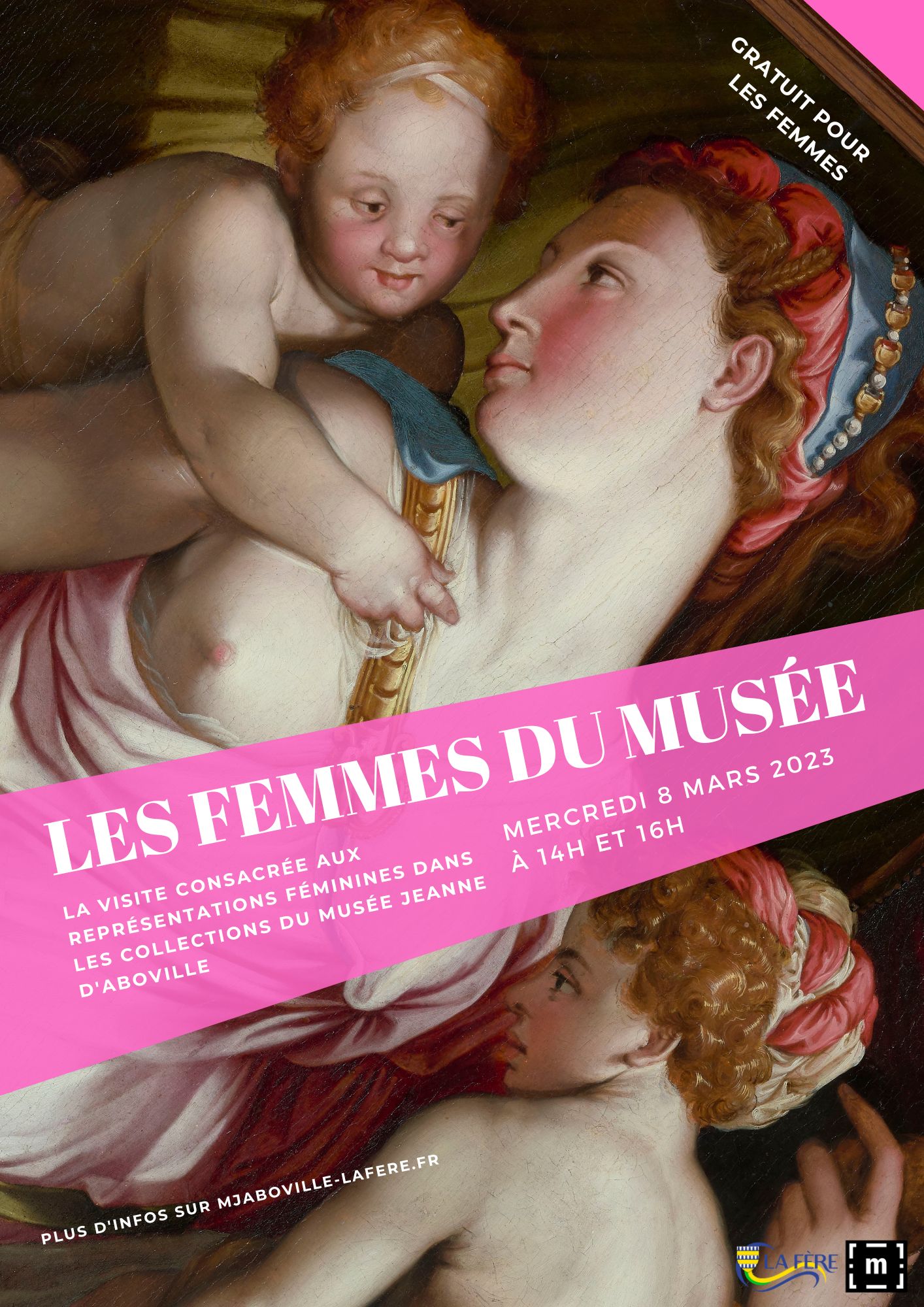

- Musée Jeanne d’Aboville, rue du Général de Gaulle – du 22 mars au 15 avril 2023

- Bibliothèque municipale, espace Drouot, rue des bigors – du 22 mars au 15 avril 2023

Les visiteurs seront invités à explorer les quatre lieux afin d’y découvrir les différentes œuvres aux techniques artistiques variées.

Un atelier d’initiation à la pratique de la gravure est prévu le samedi 1 avril de 14h00 à 16h30 dans les locaux du conseil citoyen à La Fère. Il sera animé par Séverine RABOZZI, artiste graveur axonaise.

Il sera possible d’emprunter une œuvre gratuitement et de la garder chez soi durant un mois.

Pour plus de renseignements, rendez-vous au conseil citoyen à partir du 16 mars 2023.

Le musée sera donc une étape de ce parcours contemporain avec plusieurs œuvres de l’artothèque placées en regard de tableaux du musée.

Ce sera à découvrir aux horaires d’ouverture normaux du musée du 22 mars au 14 avril 2023 !